Table of Contents

独特の香りが魅力的なウイキョウ。 料理のアクセントとして、ハーブティーとして、様々な用途で楽しめますよね。 そんなウイキョウを、ご自宅で育ててみませんか? 「ウイキョウ栽培」は、意外と簡単で、初心者の方でも気軽に始められるんです。 この記事では、種まきから収穫まで、ウイキョウ栽培の全工程を丁寧に解説します。 土作り、水やり、肥料の与え方、病害虫対策など、ウイキョウ栽培でつまずきやすいポイントも徹底的にカバー。 さらに、収穫したウイキョウを美味しく活用できるレシピもご紹介します。 この記事を読めば、あなたもきっと、新鮮なウイキョウを食卓に届けられるはず。 さあ、ウイキョウ栽培の世界へ飛び込みましょう!

ウイキョウ栽培の基本:種まきから収穫までのステップ

ウイキョウ栽培の基本:種まきから収穫までのステップ

種まきの時期と方法

ウイキョウ栽培の第一歩、それは種まきです! 最適な時期は、春まき(3月~5月)か秋まき(9月~10月)。 気温が安定している時期を選ぶのが成功の秘訣です。 種まき方法は、直播きとポットまきの2種類があります。

直播きは、畑に直接種をまく方法で、手軽さが魅力。 一方、ポットまきは、育苗ポットで苗を育ててから畑に植え替える方法で、生育をコントロールしやすいのがメリットです。 どちらを選ぶかは、あなたの栽培環境や好みに合わせて決めましょう。

種まき方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

直播き | 手軽、省スペース | 発芽率が低い場合がある、生育初期の管理が難しい |

ポットまき | 発芽率が高い、生育初期の管理がしやすい | 手間がかかる、スペースが必要 |

発芽から間引き、そして定植へ

種をまいたら、発芽を待ちましょう。 発芽したら、混み合っている部分を間引き、株間を確保します。 間引きは、ウイキョウが十分に成長するために必要な作業です。

ポットまきの場合は、本葉が4~5枚になったら定植のタイミング。 畑に植え替える際は、株間を20~30cm程度空けて、根を傷つけないように丁寧に植えましょう。 定植後は、たっぷりと水を与えて、活着を促します。

ウイキョウ栽培で失敗しないための土作りと肥料

ウイキョウ栽培で失敗しないための土作りと肥料

ウイキョウが喜ぶ土の条件:水はけと保水性のバランス

ウイキョウ栽培でまず大切なのは、土作りです。 ウイキョウは、水はけが良く、かつ適度な保水性のある土を好みます。 畑の土が粘土質で水はけが悪い場合は、腐葉土やパーライトを混ぜて改良しましょう。 逆に、砂地で保水性が低い場合は、堆肥やバーミキュライトを混ぜ込むのがおすすめです。

pH(ペーハー)も重要です。 ウイキョウは、弱酸性~中性(pH6.0~7.0)の土壌でよく育ちます。 市販のpH測定器を使って土壌のpHを測り、必要に応じて石灰などを混ぜて調整しましょう。

肥料の種類と与え方:成長段階に合わせた栄養補給

ウイキョウは、肥料を好む植物です。 生育期間中は、定期的に肥料を与えて、栄養不足にならないように注意しましょう。 肥料には、有機肥料と化学肥料の2種類があります。 有機肥料は、油かすや鶏糞など、天然由来の肥料で、土壌を豊かにする効果があります。 化学肥料は、即効性があり、効果が早く現れるのが特徴です。

肥料を与えるタイミングは、種まき前、定植時、そして生育期間中です。 種まき前には、元肥として緩効性の有機肥料を施しましょう。 定植時には、活着を促すために、リン酸分の多い肥料を与えます。 生育期間中は、2週間に1回程度、追肥として液体肥料を与えると効果的です。

連作障害を防ぐ:輪作の重要性

ウイキョウを同じ場所で続けて栽培すると、連作障害が発生する可能性があります。 連作障害とは、同じ種類の植物を続けて栽培することで、土壌中の栄養バランスが崩れたり、病害虫が発生しやすくなったりする現象です。 連作障害を防ぐためには、輪作を行うのが効果的です。

輪作とは、毎年異なる種類の植物を順番に栽培する方法です。 ウイキョウの後は、マメ科の植物を栽培すると、土壌中の窒素分が増え、土壌改良効果が期待できます。 また、アブラナ科の植物は、ウイキョウと同じようにアブラムシが発生しやすいので、連作は避けましょう。

栽培する植物 | 連作障害のリスク | 対策 |

|---|---|---|

ウイキョウ | 高い | 輪作を行う |

マメ科植物 | 低い | ウイキョウの後に栽培すると土壌改良効果 |

アブラナ科植物 | 中程度 | 連作は避ける |

ウイキョウ栽培を成功させる水やりと日当たりのコツ

ウイキョウ栽培を成功させる水やりと日当たりのコツ

水やりのタイミングと量:乾燥と過湿に注意!

ウイキョウ栽培で意外と重要なのが、水やりです。 「水やりなんて簡単じゃん?」って思うかもしれませんが、実は奥が深いんですよ。 ウイキョウは、乾燥にも過湿にも弱いデリケートな一面を持っています。

水やりの基本は、土の表面が乾いたらたっぷりと与えること。 ただし、梅雨時期や雨の日が続く場合は、過湿にならないように注意が必要です。 鉢植えの場合は、鉢底から水が流れ出るまで与え、受け皿に溜まった水は必ず捨てましょう。 地植えの場合は、雨が降らない日が続いたら、土の状態を見て水やりをしてください。

日当たりの重要性:太陽の恵みを最大限に活かす

ウイキョウは、日光を好む植物です。 日当たりの良い場所で育てると、葉の色が濃くなり、香りも強くなります。 逆に、日当たりの悪い場所で育てると、徒長してひょろひょろとした株になってしまい、病害虫にも弱くなります。

理想的なのは、1日6時間以上日光が当たる場所です。 ただし、真夏の直射日光は強すぎるため、遮光ネットなどで日差しを和らげてあげると良いでしょう。 ベランダで栽培する場合は、午前中は日が当たり、午後は日陰になるような場所が最適です。

日照時間 | 生育への影響 | 対策 |

|---|---|---|

6時間以上 | 良好な生育 | 特になし |

3~6時間 | やや生育が悪い | 日当たりの良い場所に移動、または遮光ネットを使用 |

3時間未満 | 生育が著しく悪い | 日当たりの良い場所に移動 |

ウイキョウ栽培で注意すべき病害虫とその対策

ウイキョウ栽培で注意すべき病害虫とその対策

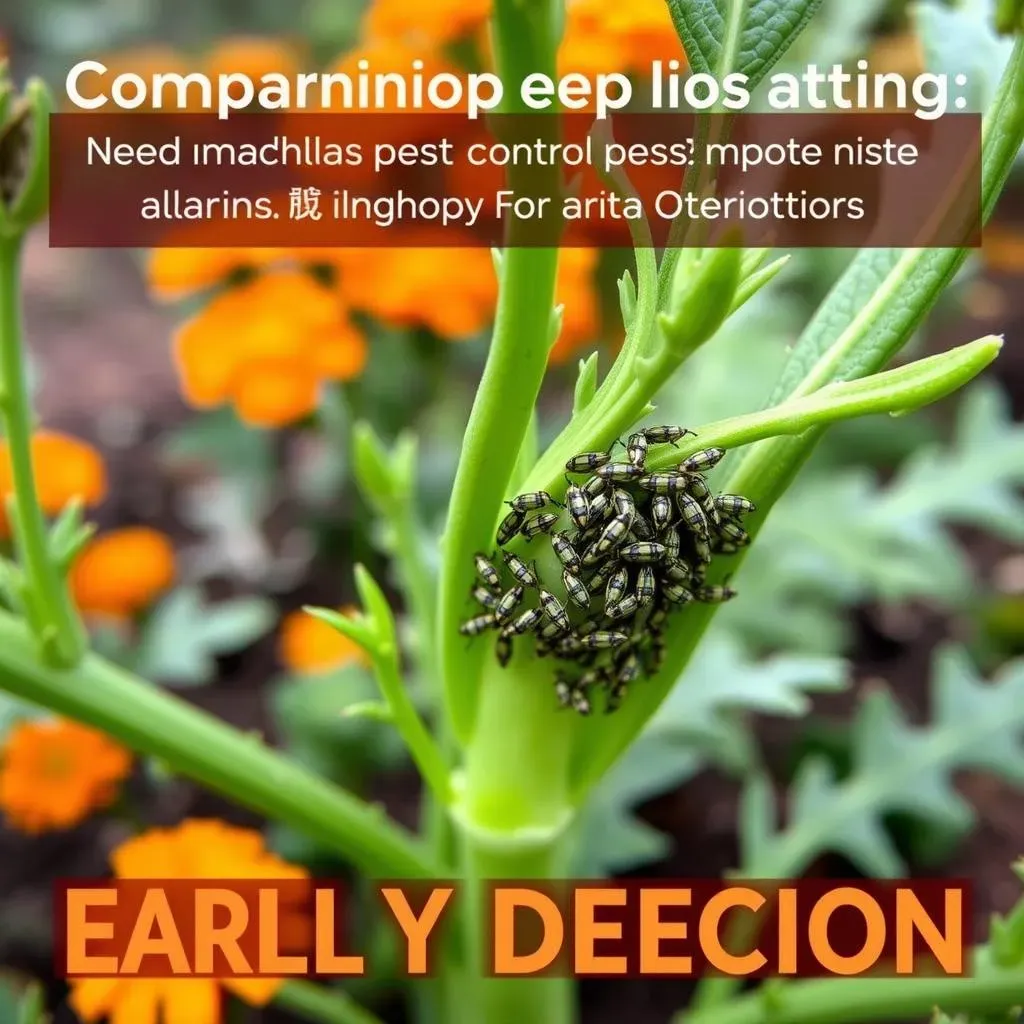

アブラムシ:早期発見と徹底駆除がカギ

ウイキョウ栽培で最も注意すべき害虫といえば、アブラムシです。 体長数ミリの小さな虫ですが、大量に発生すると、ウイキョウの生育を著しく阻害します。 アブラムシは、新芽や葉の裏に群生し、吸汁することで植物を弱らせます。 また、排泄物によってすす病を誘発したり、ウイルス病を媒介したりする厄介者です。

アブラムシの対策としては、早期発見と徹底駆除が重要です。 定期的にウイキョウの葉や茎を観察し、アブラムシを見つけたら、すぐに駆除しましょう。 駆除方法としては、粘着テープで取り除く、水で洗い流す、殺虫剤を使用するなどの方法があります。

ヨトウムシ:夜の訪問者に要注意!

ヨトウムシは、夜に活動する蛾の幼虫で、ウイキョウの葉や茎を食害します。 昼間は土の中に隠れているため、見つけにくいのが難点です。 ヨトウムシの被害に遭うと、葉に穴が開いたり、茎が食い荒らされたりします。

ヨトウムシの対策としては、夜間に畑を巡回し、見つけ次第捕殺するのが効果的です。 また、殺虫剤を使用するのも有効ですが、農薬の使用には注意が必要です。

害虫 | 症状 | 対策 |

|---|---|---|

アブラムシ | 葉や茎に群生、吸汁、すす病の誘発 | 早期発見、粘着テープ、水で洗い流す、殺虫剤 |

ヨトウムシ | 葉や茎の食害 | 夜間巡回、捕殺、殺虫剤 |

うどんこ病:風通しを良くして予防

うどんこ病は、葉の表面に白い粉状のものが付着する病気です。 カビの一種が原因で、風通しが悪く、湿度が高い環境で発生しやすいです。 うどんこ病に感染すると、光合成が阻害され、生育が悪くなります。

うどんこ病の対策としては、風通しを良くすることが重要です。 密植を避け、株間を十分に確保しましょう。 また、発病した葉は、早めに取り除くことが大切です。

その他の病害虫と対策

ウイキョウ栽培では、上記以外にも、ハダニやアゲハチョウの幼虫(キアゲハ)などの病害虫が発生する可能性があります。 これらの病害虫に対しても、早期発見と適切な対策を心がけましょう。

病害虫の予防には、コンパニオンプランツを活用するのも有効です。 例えば、マリーゴールドは、アブラムシやセンチュウの忌避効果があると言われています。 ウイキョウの近くにマリーゴールドを植えることで、病害虫の被害を軽減できる可能性があります。

収穫後のウイキョウ活用レシピ:料理から保存まで

収穫後のウイキョウ活用レシピ:料理から保存まで

ウイキョウの葉・茎・種、全部美味しく食べ尽くす!

さあ、丹精込めて育てたウイキョウを収穫したら、いよいよ食卓へ! でも、ちょっと待ってください。 ウイキョウって、葉っぱも茎も種も、全部美味しく食べられるって知ってました? それぞれに異なる風味と食感があるので、色々な料理に活用できるんです。

まずは葉っぱ。 フレッシュな葉は、サラダやマリネに刻んで加えるのがおすすめ。 爽やかな香りが食欲をそそります。 加熱すると香りがマイルドになるので、スープや炒め物にも合います。 茎は、シャキシャキとした食感が特徴。 ピクルスや炒め物、スープの具材として活用できます。 種は、乾燥させてスパイスとして使うのが一般的。 魚料理やパン、お菓子作りに加えると、独特の風味が楽しめます。

フレッシュな香りを食卓へ:ウイキョウを使った絶品レシピ

せっかく自家栽培したウイキョウですから、新鮮なうちに色々な料理で味わいたいですよね。 ここでは、ウイキョウの風味を存分に楽しめる、おすすめレシピをご紹介します。

- ウイキョウとサーモンのマリネ: スライスしたサーモンとウイキョウの葉を、レモン汁、オリーブオイル、塩、こしょうでマリネするだけの簡単レシピ。 爽やかな香りが食欲をそそります。

- ウイキョウのポタージュ: 炒めた玉ねぎ、じゃがいも、ウイキョウの葉を、コンソメスープで煮込み、ミキサーにかけて滑らかにするポタージュ。 体が温まる優しい味わいです。

- ウイキョウ風味の鶏肉ソテー: 鶏肉を塩、こしょう、乾燥ウイキョウの種で下味をつけ、フライパンでソテーするだけ。 ウイキョウの香りが鶏肉の旨みを引き立てます。

長期保存でいつでもウイキョウ:乾燥・冷凍・オイル漬け

ウイキョウは、収穫期を過ぎると、徐々に葉が硬くなり、風味も落ちてしまいます。 そこで、収穫したウイキョウを長期保存する方法を覚えておきましょう。

最も手軽なのは、乾燥保存です。 ウイキョウの葉をよく洗い、水気を切ってから、風通しの良い場所で乾燥させます。 完全に乾燥したら、密閉容器に入れて保存しましょう。 冷凍保存もおすすめです。 ウイキョウの葉を刻んで、冷凍用保存袋に入れて冷凍します。 使う際は、凍ったまま料理に加えられます。 オイル漬けは、ウイキョウの風味を長く楽しめる保存方法です。 ウイキョウの葉をよく洗い、水気を切ってから、オリーブオイルに漬け込みます。 冷蔵庫で保存し、パスタやサラダに加えて使いましょう。

保存方法 | 保存期間 | 活用方法 |

|---|---|---|

乾燥 | 約6ヶ月 | スープ、炒め物、ハーブティー |

冷凍 | 約1ヶ月 | スープ、炒め物、スムージー |

オイル漬け | 約1ヶ月 | パスタ、サラダ、パン |

まとめ:ウイキョウ栽培で食卓を豊かに

この記事では、ウイキョウ栽培の基本から応用まで、幅広く解説してきました。 種まきから収穫、そして料理への活用まで、一連の流れを理解することで、初心者の方でも安心してウイキョウ栽培に挑戦できるはずです。 自家栽培のウイキョウは、市販のものとは比べ物にならないほど香りが高く、風味豊かです。 ぜひ、この記事を参考に、ご自宅でウイキョウを育て、食卓を彩ってみてください。 ウイキョウ栽培を通して、食の楽しさを再発見し、豊かな生活を送りましょう!