Table of Contents

春の訪れを告げる優雅な花、エビネ。その美しさを最大限に引き出すためには、適切な肥料管理が不可欠です。しかし、エビネ 肥料の与え方を間違えると、生育を阻害するだけでなく、最悪の場合、枯らしてしまうことも。そこで本記事では、エビネの生育サイクルに合わせた肥料の選び方、与え方、そして施肥のタイミングを徹底解説します。置き肥と液肥、どちらを選ぶべきか?季節ごとに肥料の種類や量を変えるべきか?そんな疑問を解消し、あなたのエビネ栽培を成功へと導きます。この記事を読めば、エビネ 肥料に関する知識が深まり、自信を持ってエビネを育てられるようになるでしょう。さあ、エビネ栽培の奥深い世界へ、一緒に足を踏み入れてみましょう。

エビネの生育サイクルと肥料の役割

エビネの生育サイクルと肥料の役割

エビネの年間サイクル:知っておくべき基本

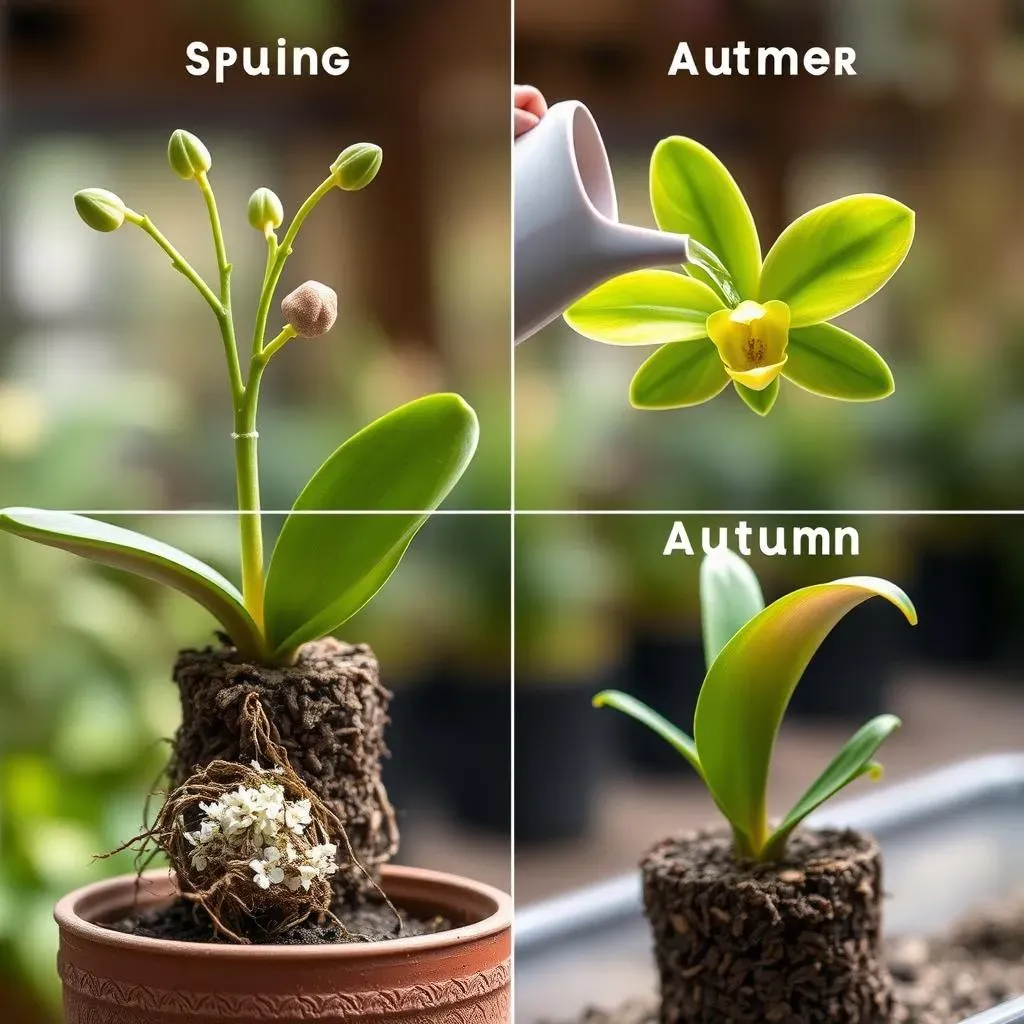

エビネは、春に美しい花を咲かせる多年草です。しかし、その生育サイクルは一年を通して変化しており、肥料を与えるタイミングもそれに合わせて調整する必要があります。春に開花した後、夏には成長期を迎え、秋には休眠の準備を始め、冬は休眠期に入ります。このサイクルを理解することで、エビネが本当に必要としている時に、適切な栄養を供給できるようになります。

例えば、春の開花後には、体力回復と次の成長に備えて、肥料をしっかりと与えることが大切です。夏は、新芽の成長を促すために、液肥などを活用して追肥を行うと効果的です。秋からは徐々に肥料を減らし、冬には基本的に肥料を与える必要はありません。これは、エビネが休眠期に入り、栄養を吸収する活動が低下するためです。

肥料がエビネの生育に与える影響

肥料は、エビネの生育に必要な栄養素を供給する役割を果たします。特に、窒素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)は、エビネの成長に不可欠な三大栄養素です。窒素は葉や茎の成長を促進し、リン酸は花付きを良くし、カリウムは根の生育を助け、植物全体の抵抗力を高めます。これらの栄養素がバランス良く含まれた肥料を選ぶことが、エビネを健康に育てるための第一歩です。

しかし、肥料の与えすぎは禁物です。過剰な肥料は、根を傷めたり、生育を阻害したりする原因となります。特に、休眠期に肥料を与えすぎると、根腐れを引き起こす可能性が高まります。肥料の種類や量、与えるタイミングは、エビネの状態や生育サイクルに合わせて慎重に判断する必要があります。

栄養素 | 役割 | 過剰な場合 |

|---|---|---|

窒素(N) | 葉や茎の成長促進 | 軟弱徒長、病害虫への抵抗力低下 |

リン酸(P) | 花付きを良くする | 微量要素の吸収阻害 |

カリウム(K) | 根の生育促進、抵抗力向上 | マグネシウム、カルシウムの吸収阻害 |

よくある誤解:肥料に関する迷信を斬る

エビネの肥料に関しては、様々な情報が飛び交っており、中には誤った情報も含まれています。例えば、「肥料はたくさん与えるほど良い」という考え方は、エビネ栽培においては非常に危険です。エビネは、他の植物に比べて肥料をあまり必要としないため、過剰な肥料は逆効果になることが多いのです。また、「特定の肥料しか使えない」というのも誤解です。エビネに適した肥料はいくつか種類があり、それぞれの肥料の特徴を理解して使い分けることが大切です。

肥料を与える際には、エビネの状態をよく観察し、肥料の種類や量を適切に調整することが重要です。もし、葉の色が悪くなったり、生育が停滞したりした場合は、肥料が原因である可能性も考慮し、施肥方法を見直す必要があります。大切なのは、エビネの声に耳を傾け、その状態に合わせて肥料を与えることです。

エビネに必要な肥料の種類と選び方

エビネに必要な肥料の種類と選び方

エビネが喜ぶ肥料の三大要素:N・P・Kとは?

エビネの肥料選びでまず注目すべきは、窒素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)のバランスです。これらの要素は、エビネの成長段階に合わせて適切な比率で与えることが重要です。窒素は葉や茎の成長を促し、リン酸は花芽の形成を助け、カリウムは根の生育をサポートします。肥料のパッケージには、これらの要素の比率が必ず記載されているので、購入前に確認しましょう。特に、開花を促したい場合は、リン酸の比率が高い肥料を選ぶと効果的です。

しかし、三大要素だけでなく、微量要素もエビネの健康には欠かせません。鉄、マンガン、亜鉛などの微量要素は、葉緑素の生成や酵素の活性化に関与し、エビネの生育をサポートします。これらの微量要素が不足すると、葉の色が悪くなったり、生育が停滞したりすることがあります。微量要素がバランス良く含まれた肥料を選ぶか、必要に応じて微量要素を補給することも検討しましょう。

肥料タイプ別解説:有機肥料 vs 化学肥料

エビネに与える肥料は、大きく分けて有機肥料と化学肥料の2種類があります。有機肥料は、動植物由来の有機物を原料とした肥料で、緩効性で肥効が穏やかなのが特徴です。土壌改良効果もあり、エビネの根に優しい肥料と言えます。一方、化学肥料は、化学的に合成された肥料で、速効性があり、効果が早く現れるのが特徴です。しかし、有機肥料に比べて肥料焼けを起こしやすいというデメリットもあります。

どちらの肥料を選ぶかは、栽培環境や個人の好みによって異なりますが、エビネ初心者の方には、有機肥料から始めるのがおすすめです。有機肥料は、肥効が穏やかなため、肥料焼けの心配が少なく、安心して使用できます。また、有機肥料は、土壌の微生物を活性化させ、エビネの生育環境を改善する効果も期待できます。化学肥料を使用する場合は、肥料の濃度を薄めにし、こまめに様子を見ながら与えるようにしましょう。

肥料の種類 | 特徴 | メリット | デメリット | おすすめ |

|---|---|---|---|---|

有機肥料 | 動植物由来、緩効性 | 土壌改良効果、根に優しい | 肥効が遅い、効果が穏やか | 初心者、自然な栽培を好む方 |

化学肥料 | 化学合成、速効性 | 効果が早い、施肥管理が楽 | 肥料焼けしやすい、土壌への負担 | 経験者、早く効果を出したい方 |

エビネの肥料:置き肥と液肥の使い分け

エビネの肥料:置き肥と液肥の使い分け

置き肥:じっくり効かせる肥料の基本

エビネの肥料として、まず基本となるのが置き肥です。置き肥は、鉢の縁などに置いて、時間をかけてゆっくりと効果を発揮する肥料です。効果が長持ちするため、頻繁に肥料を与える手間が省けるのがメリットです。特に、有機肥料の置き肥は、土壌改良効果も期待できるため、エビネの生育環境を整えるのに役立ちます。置き肥を選ぶ際には、エビネ専用のものがおすすめですが、もし手に入らない場合は、緩効性の化成肥料でも代用可能です。ただし、化成肥料の場合は、肥料焼けを防ぐために、規定量よりも少なめに与えるようにしましょう。

置き肥を与えるタイミングは、エビネの生育サイクルに合わせて調整するのが基本です。一般的には、春の開花後と秋の休眠前に与えるのが効果的です。春に与えることで、夏の成長期に向けて栄養を補給し、秋に与えることで、冬の休眠期に向けて体力を蓄えることができます。ただし、夏の暑い時期は、肥料焼けを起こしやすいため、置き肥の量を減らすか、液肥に切り替えるのがおすすめです。

液肥:ピンポイントで栄養補給

液肥は、水に溶かして与える肥料で、速効性があり、ピンポイントで栄養を補給したい場合に便利です。例えば、エビネの生育が停滞している場合や、葉の色が悪くなっている場合に、液肥を与えることで、速やかに栄養を補給し、生育を回復させることができます。液肥は、置き肥と併用することで、より効果的な施肥管理が可能になります。置き肥で基本的な栄養を補給しつつ、液肥で必要な栄養をタイムリーに補給することで、エビネの生育を最適化することができます。

液肥を与える際には、肥料の濃度に注意が必要です。濃すぎる液肥は、根を傷める原因となるため、必ず規定の濃度に薄めてから与えるようにしましょう。また、液肥を与えるタイミングは、天候やエビネの状態に合わせて調整することが大切です。例えば、雨の日や、エビネが弱っている場合は、液肥を与えるのを控えましょう。液肥は、あくまで補助的な肥料として考え、置き肥とのバランスを考慮しながら与えるようにしましょう。

エビネの状態を観察し、肥料の種類や量、与えるタイミングを調整することで、エビネは美しい花を咲かせてくれるでしょう。肥料は、エビネの生育を助けるための大切な要素ですが、与えすぎは禁物です。エビネの声に耳を傾け、適切な肥料管理を心がけましょう。

置き肥と液肥、どっちを選ぶ?状況別アドバイス

置き肥と液肥、どちらを選ぶべきかは、エビネの状態や栽培環境によって異なります。例えば、初心者の方や、忙しくて頻繁に肥料を与える時間がない場合は、置き肥がおすすめです。置き肥は、効果が長持ちするため、手間がかからず、安定した効果が期待できます。一方、経験者の方や、エビネの状態を細かく観察できる場合は、液肥を活用することで、よりきめ細やかな施肥管理が可能です。液肥は、速効性があるため、エビネの状態に合わせて肥料の種類や量を調整しやすく、生育をコントロールしやすいというメリットがあります。

また、季節によって置き肥と液肥を使い分けるのも効果的です。春と秋は置き肥をメインに与え、夏は液肥で追肥を行う、といった方法もおすすめです。夏の暑い時期は、置き肥が肥料焼けを起こしやすいため、液肥でこまめに栄養を補給するのが効果的です。冬は、エビネが休眠期に入るため、基本的に肥料を与える必要はありません。エビネの状態や季節に合わせて、置き肥と液肥を使い分けることで、より健康で美しいエビネを育てることができます。

- 初心者:置き肥がおすすめ(手間がかからず、安定した効果)

- 経験者:液肥を活用(きめ細やかな施肥管理が可能)

- 春・秋:置き肥をメインに与える

- 夏:液肥で追肥を行う(肥料焼けを防ぐ)

- 冬:肥料は基本的に不要

エビネの肥料を与える時期と量:季節ごとの施肥計画

エビネの肥料を与える時期と量:季節ごとの施肥計画

春(3月~5月):開花後の体力回復と成長促進

春は、エビネが開花を終え、新たな成長を始める大切な時期です。開花には多くのエネルギーを消費するため、まずは体力を回復させることから始めましょう。この時期には、窒素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)がバランス良く含まれた緩効性の置き肥を与えます。肥料の量は、鉢の大きさやエビネの生育状態に合わせて調整しますが、一般的には、規定量の半分程度から始めるのがおすすめです。置き肥を与えることで、エビネはゆっくりと栄養を吸収し、夏の成長期に向けて体力を蓄えることができます。

また、液肥を併用するのも効果的です。液肥は、速効性があるため、エビネが弱っている場合や、生育が停滞している場合に、速やかに栄養を補給することができます。液肥を与える際には、肥料の濃度に注意し、必ず規定の濃度に薄めてから与えるようにしましょう。春の肥料は、エビネのその後の生育を左右する重要な要素です。適切な肥料管理を行い、エビネの成長をサポートしましょう。

夏(6月~8月):新芽の成長をサポート

夏は、エビネが最も活発に成長する時期です。新芽が伸び、葉が茂り、次の開花に向けてエネルギーを蓄えます。この時期には、窒素(N)の比率が高い液肥を与え、新芽の成長をサポートしましょう。液肥は、1週間~2週間に1回のペースで与えるのがおすすめです。ただし、夏の暑い時期は、肥料焼けを起こしやすいため、液肥の濃度を薄めにし、午前中か夕方の涼しい時間帯に与えるようにしましょう。

また、置き肥の効果が薄れてきた場合は、追肥として少量の置き肥を与えても良いでしょう。ただし、置き肥の与えすぎは禁物です。過剰な肥料は、根を傷めたり、生育を阻害したりする原因となります。エビネの状態をよく観察し、肥料の種類や量を適切に調整することが重要です。夏の肥料は、エビネの成長を促進するだけでなく、病害虫への抵抗力を高める効果もあります。適切な肥料管理を行い、エビネを健康に育てましょう。

季節 | 施肥の目的 | 肥料の種類 | 施肥の頻度 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

春(3月~5月) | 体力回復、成長促進 | 緩効性置き肥、液肥 | 置き肥:1回、液肥:適宜 | 肥料焼けに注意 |

夏(6月~8月) | 新芽の成長サポート | 窒素比率の高い液肥 | 1週間~2週間に1回 | 濃度を薄く、涼しい時間帯に |

秋(9月~11月):休眠準備を促す

秋は、エビネが冬の休眠に向けて準備を始める時期です。この時期には、リン酸(P)とカリウム(K)の比率が高い肥料を与え、根の生育を促進し、体力を蓄えさせましょう。リン酸は、花芽の形成を助け、カリウムは、根の生育を促進し、植物全体の抵抗力を高めます。秋の肥料は、次の春の開花を左右する重要な要素です。適切な肥料管理を行い、エビネの美しい花を咲かせましょう。

肥料の種類は、置き肥と液肥のどちらでも構いませんが、置き肥の場合は、緩効性のものを選び、ゆっくりと効果を発揮させるようにしましょう。液肥の場合は、肥料の濃度を薄めにし、月に1回程度のペースで与えるのがおすすめです。秋の終わり頃からは、徐々に肥料の量を減らし、冬の休眠期に向けて肥料を控えるようにしましょう。

冬(12月~2月):肥料は基本的に不要

冬は、エビネが休眠期に入る時期です。休眠期には、エビネはほとんど成長せず、エネルギーを消費しないため、肥料を与える必要はありません。むしろ、冬に肥料を与えると、根腐れを引き起こす原因となるため、肥料は控えるようにしましょう。冬は、エビネを寒さから守り、乾燥させないように管理することが大切です。室内に取り込むか、霜よけをするなどして、エビネを保護しましょう。

ただし、暖房の効いた室内で管理する場合は、空気が乾燥しやすいため、定期的に葉水を与え、乾燥を防ぐようにしましょう。また、日当たりの良い場所に置き、適度に日光浴をさせることも大切です。冬の管理は、エビネの健康を維持し、次の春の成長を促すために重要な要素です。適切な管理を行い、エビネを元気に冬越しさせましょう。

エビネ肥料に関するよくある質問とトラブルシューティング

エビネ肥料に関するよくある質問とトラブルシューティング

Q1: エビネの葉が黄色くなってきたのですが、肥料が原因でしょうか?

葉が黄色くなる原因はいくつか考えられますが、肥料もその一つです。肥料過多による肥料焼け、または肥料不足による栄養不足が考えられます。まずは、肥料を与えすぎている場合は、肥料を一旦止め、水やりを頻繁に行い、土の中の肥料成分を洗い流しましょう。肥料不足の場合は、液肥を薄めて与え、様子を見てください。また、葉が黄色くなる原因は、日光不足や水不足、病害虫なども考えられますので、総合的に判断するようにしましょう。

エビネは肥料を多く必要としない植物なので、肥料焼けを起こしやすいです。特に、化学肥料を使用する場合は、肥料の濃度に注意し、規定量よりも少なめに与えるようにしましょう。有機肥料を使用する場合は、肥料焼けの心配は少ないですが、それでも与えすぎには注意が必要です。肥料を与える際には、エビネの状態をよく観察し、肥料の種類や量を適切に調整することが重要です。

Q2: 肥料を与える最適なタイミングはいつですか?

肥料を与えるタイミングは、エビネの生育サイクルに合わせて調整するのが基本です。春の開花後、夏の成長期、秋の休眠準備期の3つの時期に肥料を与えると効果的です。春の開花後には、体力回復のために、窒素、リン酸、カリウムがバランス良く含まれた緩効性の置き肥を与えます。夏の成長期には、新芽の成長をサポートするために、窒素比率の高い液肥を与えます。秋の休眠準備期には、根の生育を促進し、体力を蓄えさせるために、リン酸とカリウムの比率が高い肥料を与えます。

冬の休眠期には、肥料を与える必要はありません。むしろ、冬に肥料を与えると、根腐れを引き起こす原因となるため、肥料は控えるようにしましょう。肥料を与える際には、天候やエビネの状態に合わせて調整することが大切です。例えば、雨の日や、エビネが弱っている場合は、肥料を与えるのを控えましょう。肥料を与えるタイミングを適切に調整することで、エビネは健康に育ち、美しい花を咲かせてくれるでしょう。

Q3: どんな肥料を選べば良いのかわかりません。おすすめの肥料はありますか?

エビネの肥料は、有機肥料と化学肥料の2種類がありますが、どちらを選ぶかは、栽培環境や個人の好みによって異なります。初心者の方には、有機肥料から始めるのがおすすめです。有機肥料は、肥効が穏やかなため、肥料焼けの心配が少なく、安心して使用できます。また、有機肥料は、土壌の微生物を活性化させ、エビネの生育環境を改善する効果も期待できます。化学肥料を使用する場合は、肥料の濃度を薄めにし、こまめに様子を見ながら与えるようにしましょう。

具体的な肥料としては、エビネ専用の肥料がおすすめです。エビネ専用の肥料は、エビネの生育に必要な栄養素がバランス良く配合されており、安心して使用できます。もし、エビネ専用の肥料が手に入らない場合は、緩効性の化成肥料でも代用可能です。ただし、化成肥料の場合は、肥料焼けを防ぐために、規定量よりも少なめに与えるようにしましょう。肥料を選ぶ際には、肥料の成分表示をよく確認し、窒素、リン酸、カリウムの比率がエビネに適しているかを確認することが重要です。

Q4: 肥料を与えてもエビネが元気になりません。どうすれば良いでしょうか?

肥料を与えてもエビネが元気にならない場合は、肥料以外の原因も考えられます。まずは、エビネの生育環境を見直してみましょう。エビネは、日当たりの良い場所を好みますが、直射日光は苦手です。半日陰の場所で管理し、風通しを良くすることが大切です。また、水やりも重要です。土の表面が乾いたら、たっぷりと水を与えましょう。ただし、水の与えすぎは根腐れの原因となるため、注意が必要です。

病害虫もエビネの生育を阻害する原因となります。葉に斑点が出たり、虫が付いている場合は、早めに対処しましょう。殺虫剤や殺菌剤を使用する場合は、使用方法をよく確認し、エビネに安全なものを使用するようにしましょう。また、植え替えもエビネの生育を促進する効果があります。2年に1回程度、植え替えを行い、新しい土に植え替えることで、エビネは元気に育つでしょう。エビネが元気にならない場合は、肥料だけでなく、生育環境全体を見直してみることが大切です。

トラブル | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

葉が黄色くなる | 肥料過多、肥料不足、日光不足、水不足、病害虫 | 肥料調整、日当たり調整、水やり調整、病害虫駆除 |

生育が停滞する | 肥料不足、根詰まり、病害虫 | 肥料調整、植え替え、病害虫駆除 |

花が咲かない | 肥料不足、日照不足、寒さ | 肥料調整、日当たり調整、防寒対策 |

Q5: エビネの肥料に関する最新情報はどこで手に入りますか?

エビネの肥料に関する最新情報は、インターネットや書籍、専門家への相談など、様々な方法で手に入れることができます。インターネットでは、エビネ栽培に関するブログやフォーラム、SNSなどを参考にすると良いでしょう。書籍では、エビネ栽培の専門書や園芸雑誌などが参考になります。専門家への相談は、園芸店や植物園などで、エビネ栽培の専門家やベテランの方に相談するのがおすすめです。

最新情報を手に入れる際には、情報の信頼性を確認することが重要です。インターネットの情報は、玉石混交であるため、信頼できる情報源を選ぶようにしましょう。書籍や専門家への相談は、信頼性の高い情報を得られる可能性が高いですが、情報が古い場合もあります。複数の情報源を参考にし、情報を比較検討することが大切です。エビネの肥料に関する最新情報を常に把握し、エビネ栽培に役立てることで、より健康で美しいエビネを育てることができるでしょう。

まとめ:エビネ肥料で育てる、至高の美

エビネ肥料について、その種類、施肥方法、タイミングなど、様々な角度から解説してきました。エビネ栽培は、適切な肥料管理によって、その美しさを最大限に引き出すことができます。この記事で得た知識を活かし、あなた自身の手で、見事なエビネを咲かせてください。愛情を込めて育てれば、エビネは必ず期待に応えてくれるはずです。さあ、エビネ栽培を通して、心豊かな日々を送りましょう。