Table of Contents

お庭やベランダを彩るギボウシ。その美しい葉を見るたび、「もっと増やしたいな」と思ったことはありませんか?株分けもいいけれど、種から育ててみるのも、また違った楽しみがありますよね。特に、親株とは違う個性的な葉を持つ株が生まれるかもしれない、そんなワクワク感がギボウシ 種 採取には詰まっています。

ギボウシの種、どこでどう見つける?採取のサイン

ギボウシの種、どこでどう見つける?採取のサイン

ギボウシの種、できるのは「花の後」

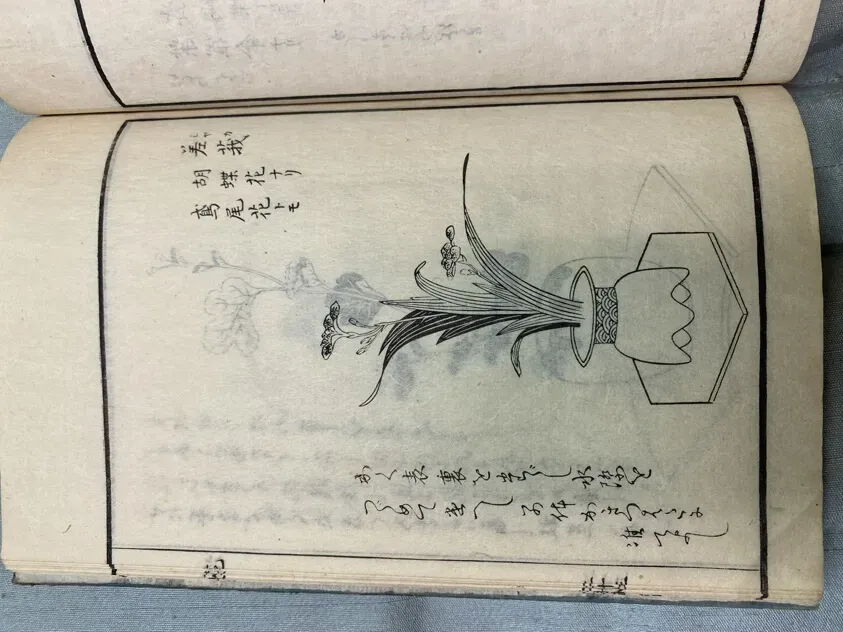

ギボウシって、梅雨時から夏にかけて、スラリとした花茎を伸ばして、涼しげな花を咲かせますよね。あの花が咲き終わった後が、実はギボウシ 種 採取のスタート地点なんです。

花が終わると、花があった場所に小さな「実(さや)」ができます。これが種が入っている袋みたいなもの。多くの園芸書では「花が終わったら花茎を切りましょう」って書いてあります。確かに、そうすると株に体力が温存されて、翌年の葉が立派になったり、株が充実したりするメリットがある。

でも、ギボウシの種を採りたいなら、この花茎をそのまま残しておく必要があります。花ガラだけを丁寧に摘み取るか、いっそ何もせずに見守るか。私は「この株からは種を採りたいな」と思ったら、花茎はそのままにして、実が大きくなるのを待ちます。どの花茎に種ができるかは、受粉がうまくいったかどうか次第なので、いくつか残しておくと安心です。

種を採るために花茎を残すか、株の充実を優先するか、悩みどころですよね。

- 種を採りたい場合:花茎は切らずに残す

- 株を大きくしたい場合:花茎は根元から切る

- 両方楽しみたい場合:花茎の半分くらいを残す

この選択が、ギボウシ 種 採取の第一歩です。

採取OKのサインは「カサカサ」と「色」

花茎を残したら、あとは種が熟すのを待つだけ。これがまた、ちょっと根気がいります。私が初めてギボウシの種採りに挑戦した時、いつ採ればいいのか分からなくて、まだ青い実を触ってみたりしてました。あれはダメですね。

ギボウシの種が入った実は、最初は緑色でぷっくりしています。それが時間が経つにつれて、だんだん黄色っぽく、そして茶色く枯れていきます。触ってみると、最初は弾力があるのに、熟してくるとカサカサした感じになってくる。これが大事なサインです。

実が茶色くなって、完全に乾燥した状態。少し触るだけで、中の種がカラカラと音がするくらいになったら、採取のベストタイミングです。実がパカッと割れて、中の黒い種が見えている状態なら、もう待ったなし。こぼれてしまう前に急いで採りましょう。

ギボウシ 種 採取に最適な時期と道具

ギボウシ 種 採取に最適な時期と道具

ギボウシ 種 採取、いつがベスト?

ギボウシの種を採るのに一番良い時期は、ズバリ「秋の深まる頃から冬の初め」です。地域によって多少差はありますが、だいたい10月下旬から11月にかけて、霜が降りる前が目安ですね。

花が終わって実ができてからも、実はまだ未熟な状態です。中の種がしっかりと黒く熟すには、結構な時間が必要なんです。青かった実が茶色く枯れて、カサカサになるまで、じっくり待ちましょう。触ってみて、中の種がカラカラと音を立てるようになったら、いよいよ採取OKのサイン。

早すぎると種がまだ青くて発芽しない可能性が高いし、遅すぎると実が弾けて種が地面に落ちてしまうこともあります。鳥についばまれたり、風で飛ばされたり。なので、カサカサになったのを確認したら、なるべく早く採ってしまうのが賢明です。

最適な採取時期を見極めるポイント:

- 実(さや)の色が茶色く枯れている

- 触るとカサカサしている

- 中の種がカラカラと音がする

- 実が自然に割れ始めている

この状態になったら、もう収穫の時です。

ギボウシ 種 採取に必要なもの

ギボウシ 種 採取、大げさな道具は何もいりません。ほとんど家にあるもので十分です。まず、花茎を切るためのハサミ。清潔なものを用意しましょう。普通の園芸バサミで大丈夫です。

次に、採った種を入れる袋や容器。紙袋や封筒、小さなタッパーなどが便利です。私はジップ付きの小さなビニール袋を使うことが多いですね。採取した日付や品種名を書いておくと、後で混乱しません。

あとは、念のために手袋があるといいかもしれません。ギボウシの葉や茎で手が汚れることもありますし、ちょっとした保護になります。特に傷がある時なんかはつけておくと安心です。これだけあれば、もう準備万端、種採りに行けます。

採取したギボウシの種を無駄にしない!正しい保存方法

採取したギボウシの種を無駄にしない!正しい保存方法

種を採ったら、まずはしっかり乾燥させる

せっかく手間暇かけてギボウシ 種 採取ができても、保存方法を間違えると、いざ種をまこうと思った時にカビが生えていたり、発芽しなくなったりします。これは本当に悲しい。

採取したばかりの種は、まだ少し湿気を含んでいることが多いです。この湿気が大敵。カビの原因になります。だから、採ってきた実は、すぐに風通しの良い日陰で、新聞紙やキッチンペーパーの上に広げて、数日から1週間ほどじっくり乾燥させましょう。実が完全にカラカラになったら、中の種を取り出します。実を優しく揉むようにすると、種がポロポロと出てきますよ。この時、ゴミや殻なども一緒に取り除いて、種だけを選り分けます。

乾燥したら、いよいよ長期保存へ

種がしっかり乾燥したら、いよいよ保存です。ここで重要なのは、「乾燥した状態を保つこと」と「低温で保存すること」。湿気と高温は、種の寿命を縮めます。

保存容器は、密閉できるものがベスト。小さなジップ付きのビニール袋や、蓋付きの小さな瓶などが適しています。乾燥剤(お菓子に入っているシリカゲルなど)を一緒に入れておくと、さらに安心。袋や容器には、必ず「ギボウシの品種名」と「採取した日付」を書いておきましょう。後で「あれ、これ何の種だっけ?」とならないために、これは絶対にお勧めします。保存場所は、冷蔵庫の野菜室が最適です。温度が低く安定していて、乾燥した環境が保てます。冷凍庫は種を傷める可能性があるので避けましょう。

ギボウシの種、保存のチェックリスト:

- ✓ 種は完全に乾燥させたか?

- ✓ 密閉できる容器に入れたか?

- ✓ 乾燥剤を一緒に入れたか?

- ✓ 品種名と採取日を記載したか?

- ✓ 冷蔵庫の野菜室で保管しているか?

ギボウシ 種 採取から芽出しまでのステップ

ギボウシ 種 採取から芽出しまでのステップ

いよいよ種まき!土の準備と時期

ギボウシ 種 採取して、低温乾燥保存。冬の間、種たちは眠っています。そして、春の訪れとともに、いよいよ彼らを目覚めさせる時が来ます。種まきに最適な時期は、桜が咲く頃、だいたい3月下旬から4月にかけて。暖かくなり始めるこの時期が、発芽に適した温度になりやすいんです。

使う土は、水はけと水持ちのバランスが良いものが理想です。市販の種まき用培養土でもいいですし、赤玉土の小粒と鹿沼土、腐葉土などを混ぜて自分で作るのもいいでしょう。清潔な土を使うのが、病気を防ぐ上でとても大切です。私はいつも、新しい土か、古土を使う場合は熱湯消毒してから使っています。小さなポットや連結ポットに土を入れて、準備完了です。

種まきの方法と、芽出しまでの管理

土の準備ができたら、いよいよ種まきです。保存しておいたギボウシの種を取り出し、土を入れたポットに1〜2粒ずつまいていきます。種は黒くて小さいので、なくさないように注意深く。まき終えたら、種の厚さの2〜3倍くらいの薄く土をかけます。あまり厚くかけすぎると、芽が出にくくなることがあります。

種まき後は、底面給水か、霧吹きなどで優しく水を与えます。種が流れてしまわないように、強い水やりは避けてください。その後は、明るい日陰で管理します。直射日光は強すぎるので避けてください。土が乾かないように注意しながら、毎日様子を見守ります。順調にいけば、数週間から1ヶ月ほどで、可愛い小さな芽が出てくるはずです。この芽出しの瞬間が、ギボウシ 種 採取の醍醐味の一つですね。

ギボウシの種まき、成功の鍵:

- 種まき時期は3月下旬〜4月

- 水はけと水持ちの良い清潔な土を使う

- 種は薄く覆土する

- 水やりは優しく

- 明るい日陰で管理し、土を乾かさない

種まきでギボウシを増やす、成功のポイント

種まきでギボウシを増やす、成功のポイント

種まき後の管理と、その後の成長

ギボウシ 種 採取から始まり、無事に種まきをして可愛い芽が出た!これで一安心…と思ったら、実はここからがまた大事な時期なんです。小さな芽はまだまだデリケート。直射日光に当てすぎると葉焼けしてしまったり、水切れさせてしまうとあっという間に枯れてしまったりします。だから、芽が出た後も、明るい日陰で土を乾かさないように注意深く管理を続けます。

水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと。でも、受け皿に水を溜めっぱなしにしないように。根腐れの原因になりますからね。芽がいくつか葉を展開して、本葉がしっかりしてきたら、少しずつ肥料を与え始めても良いサインです。薄めの液体肥料を2週間に一度くらい。これで、苗はぐんぐん大きくなっていきます。この時期の成長を見るのは、本当に楽しいものです。思っていたより早く大きくなるな、と感じることもあれば、のんびり屋さんだな、と思うことも。植物それぞれに個性があって面白い。

ギボウシの種採り、その先の楽しみへ

ギボウシの種を自分で採取し、そこから新しい命を育てる。この一連のプロセスは、単に植物を増やすという以上の、奥深い楽しみがあります。時には親株に似た姿になり、またある時は全く予想もしなかった葉色や形を見せてくれる。まるで小さな宝くじを引くような、そんなワクワク感が種まきには詰まっています。

もちろん、全ての種が芽を出すわけではないし、期待通りの姿に育つとも限りません。でも、それも含めて「面白い」と思えるのが、植物栽培の醍醐味ではないでしょうか。今回ご紹介したギボウシ 種 採取の方法を参考に、ぜひあなたのギボウシで試してみてください。もし失敗しても、それはそれで貴重な経験。次のシーズンへの学びになります。

あなたの手で採られた小さな種が、未来の美しい葉を広げる姿を想像してみてください。きっと、庭を見る目が変わるはずです。さあ、ギボウシの種採りという新たな冒険を楽しんでください。