Table of Contents

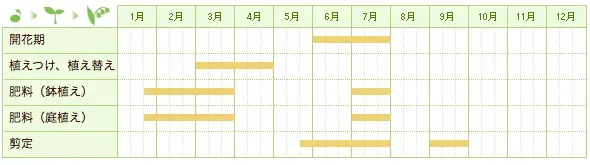

クチナシのあの甘く、少し切ないような香りが漂ってくるのは、一体いつだろう?そう、「クチナシ 時期」と聞いて、真っ先に思い浮かべるのは、あの純白の花が咲く頃かもしれませんね。でも、クチナシとの付き合いは、花が咲くだけの短い期間だけじゃないんです。庭に植えている方も、鉢植えで楽しんでいる方も、この魅力的な植物と一年を通して上手に付き合うためには、「時期」を知ることが本当に大切になってきます。花が咲き終わった後のお手入れはどうする?あの枝はいつ切ればいいの?そして、秋にひっそりとつくあの赤い実には、どんな秘密があるんだろう?この記事では、クチナシの美しい花が私たちを楽しませてくれる「クチナシ 時期」はもちろんのこと、その後の剪定に最適な時期、栄養を与える時期、そして実の収穫時期まで、それぞれの「時期」に合わせた具体的な育て方や楽しみ方をご紹介します。これを読めば、あなたもクチナシマスターへの第一歩を踏み出せるはず。さあ、クチナシの隠された魅力を、時期ごとに探求していきましょう。

クチナシの時期を知る:美しい白い花はいつ?

クチナシの時期を知る:美しい白い花はいつ?

梅雨の訪れとともに現れる白い宝石

クチナシの時期、つまりあの芳しい香りと純白の花を楽しむことができるのは、一般的に梅雨入り前後の初夏です。

具体的には、多くの地域で6月頃から咲き始め、7月にかけて見頃を迎えます。

じめじめとした空気の中に、ふとあの香りが漂ってきたら、「ああ、クチナシの時期が来たな」と感じる。

それはまるで、どんよりした季節に差し込む一筋の光、とでも言いましょうか。

ただ、当たり前ですが、気候によって多少のずれはあります。

温暖な地域なら少し早く、涼しい地域なら少し遅れることも。

でも、大体この時期を狙っていれば、あの感動的な出会いは果たせるはずです。

開花を左右する意外な要因

クチナシの花がいつ咲くかは、単に暦だけでは決まりません。

前年の夏の剪定が大きく影響するんです。

クチナシは、その年の春から夏にかけて伸びた新しい枝に花芽をつけます。

だから、もし秋以降にバッサリと剪定してしまうと、花芽ごと切り落としてしまうことになります。

「去年は花が少なかったな…」と感じたなら、もしかしたら剪定の時期が間違っていたのかもしれません。

来年のクチナシ 時期に備えるなら、花後すぐの剪定が鉄則です。

- クチナシの主な開花時期:6月~7月

- 開花に影響する要因:気候、前年の剪定時期

- 花芽をつける枝:その年の春から夏に伸びた新しい枝

一日花?いいえ、意外と長持ち

あの美しい白い花、儚い一日花だと思っていませんか?

実は、クチナシの花は意外と長持ちします。

一つの花が咲いてから散るまで、数日、条件が良ければ一週間近く咲き続けることもあります。

もちろん、高温多湿が続くと花びらが傷みやすくなりますが、次々と新しい花が咲いてくるので、株全体としてはしばらくの間、華やかな状態を保ってくれます。

あの濃厚な香りも、時期が来れば庭いっぱいに広がって、近所を散歩する人まで立ち止まらせる力があります。

まあ、香りの好みは分かれるかもしれませんが、一度は体験してほしいクチナシ 時期の特権ですね。

クチナシの開花時期だけじゃない!時期ごとの手入れとは

クチナシの開花時期だけじゃない!時期ごとの手入れとは

開花後の大切な時期:お礼肥と剪定の準備

クチナシの時期といえば、あの白い花が咲き誇る華やかな季節。

でも、その美しさを堪能した後は、植物にとっても私たちにとっても、とても大切な時期がやってきます。

花を咲かせるのって、植物にとって enormous なエネルギーを使うんです。

だから、花が終わったら「お疲れ様」の意味を込めて、お礼肥をあげましょう。

緩効性の肥料を株元にパラパラとまくだけで大丈夫。

これで、株は次の成長に向けてエネルギーを蓄えることができます。

そして、この時期は来年の花芽を準備するための最初のステップ。

そう、クチナシの開花時期だけじゃない!時期ごとの手入れとは、まさにここからが本番。

花が完全に終わるのを待って、いよいよ剪定の準備に入ります。

夏から秋の手入れ:来年の花芽のために

お礼肥をあげて一息ついたら、いよいよ剪定です。

クチナシは、その年に伸びた新しい枝に花芽をつけます。

だから、花後すぐの剪定が肝心。

具体的には、花が終わった枝を、その枝の根元から2〜3節のところで切るのが目安です。

込み合った枝や枯れ枝もこの時に整理して、風通しを良くしてあげましょう。

これが遅れると、せっかくできた花芽を切り落としてしまうことになります。

夏の間は、水切れに注意。

特に鉢植えの場合は、朝夕のチェックを欠かさずに。

「クチナシの開花時期だけじゃない!時期ごとの手入れとは」の中で、この夏の手入れが来年の花付きを左右すると言っても過言ではありません。

秋になると成長が緩やかになるので、肥料はこの時期になったらストップします。

- 花後すぐ:お礼肥(緩効性肥料)を与える

- 花後すぐ~梅雨明け前:剪定を行う(その年に伸びた枝の2〜3節で切る)

- 夏の間:水切れに注意する

- 秋:肥料をストップする

冬越しの準備:霜から守る対策

秋が深まり、気温が下がってくると、クチナシは休眠期に入ります。

この時期は、特に大きな手入れは必要ありません。

ただし、寒冷地にお住まいの方は注意が必要です。

クチナシは寒さにあまり強くありません。

特に若い株や鉢植えは、霜に当たると傷んでしまうことがあります。

「クチナシの開花時期だけじゃない!時期ごとの手入れとは」、冬の対策も含まれます。

地植えの場合は、株元に腐葉土などを敷いてマルチングをしてあげると、根元の保護になります。

鉢植えの場合は、軒下など霜の当たらない場所に移動させるか、寒冷紗などをかけてあげるのがおすすめです。

冬の間は水やりも控えめに。

土が完全に乾いてから、暖かい日の午前中に少量あげる程度で十分です。

これで、無事に冬を越し、また来年のクチナシ 時期に美しい花を咲かせてくれるはずです。

クチナシの剪定時期:いつ切るのが正解?

クチナシの剪定時期:いつ切るのが正解?

花後すぐがゴールデンタイム!その理由

ねえ、クチナシのあのふわっとした花が終わった後、どうしてる?

そのまま放置? それとも、なんか適当にチョキチョキ?

実はね、「クチナシの剪定時期:いつ切るのが正解?」っていう質問、これ、めちゃくちゃ重要なんだ。

結論から言うと、花が終わってすぐ、梅雨が明ける前くらいが、まさにゴールデンタイム!

なぜかって? クチナシはね、その年の春から夏にかけて新しく伸びた枝に、来年の花芽をつける性質があるんだ。

だから、花が終わってすぐの早い時期に剪定しておけば、その後に新しい枝が十分に伸びる時間がある。

そこに、来年の花芽がしっかりと準備されるってわけ。

もし、秋とか冬に「あ、伸びすぎたな」って思ってバッサリ切っちゃうと、せっかくできた来年の花芽まで一緒に切り落としちゃうことになるんだ。

そうすると、「あれ?今年は花が全然咲かない…」なんて悲しい事態になっちゃう。

だから、あの甘い香りのご褒美をもらったら、すぐにお礼の剪定、これが鉄則だよ。

失敗しないための具体的な切り方

じゃあ、具体的にどう切るか。

「クチナシの剪定時期:いつ切るのが正解?」を知ったら、次は実践だ。

難しく考える必要はないんだ。

基本は、花が終わった枝を追っていく感じ。

花が付いていた枝を、その枝の根元から2〜3節、つまり葉っぱが2〜3組付いているあたりで切るのが目安。

この辺りから新しい枝が出てきて、そこに花芽が付くんだ。

あと、内側に向かって伸びている枝とか、他の枝と絡み合ってる枝、明らかに枯れてる枝なんかも、この時期に整理しちゃおう。

風通しを良くしてあげることで、病害虫の予防にもなるし、株全体に光が当たるようになって、元気に育つんだ。

思い切って切るのが最初は怖いかもしれないけど、案外植物って強いもの。

この剪定で、来年のクチナシ 時期に、もっとたくさんの花を楽しむことができるはずだよ。

- クチナシの剪定に最適な時期:花後すぐ(梅雨明け前が目安)

- なぜこの時期か:来年の花芽は今年の新しい枝に付くため

- 遅い剪定のデメリット:花芽を切り落としてしまう可能性がある

クチナシの実の時期:意外な活用法

クチナシの実の時期:意外な活用法

クチナシの実の時期:いつ頃色づく?

さて、あの白い花が咲き終わり、梅雨が明けて夏本番を迎える頃。

クチナシの木をよく見てみると、花が落ちた後に小さな緑色の膨らみができているのに気づくはず。

そう、あれがクチナシの「実」になる部分。

最初は目立たないんだけど、夏の間じっくりと成長して、秋、特に10月頃から冬にかけて、あの鮮やかなオレンジ色、いや、熟すと深みのある赤に近い色に変わっていくんだ。

ちょうど庭の他の植物が色を失っていく時期に、あの赤い実がポツポツと付いているのを見ると、ちょっとした彩りになって嬉しいもんだよ。

「クチナシの実の時期:意外な活用法」って言うけど、まずこの実がいつできるかを知らないと始まらないよね。

夏にできた緑色の実が、秋の深まりとともに色づいていく。

これが、クチナシの実の時期の始まり。

鳥たちが冬の食料として狙っているのか、たまに突かれているのを見かけることもあるよ。

あの赤い実、実は使えるんです

クチナシの実って、食べられるの?って聞かれることがあるんだけど、生で食べるものではないんだ。

でも、「クチナシの実の時期:意外な活用法」の「活用法」というのが、まさにここから。

あの鮮やかな赤い色は、天然の染料として古くから使われているんだ。

一番身近なのは、食品の着色。

例えば、お正月に食べる栗きんとん。

あのきれいな黄色は、クチナシの実から抽出した色素で色付けされていることが多い。

あとは、たくあんとか、お菓子なんかにも使われているんだ。

布を染めるのにも使われていて、優しい黄色やオレンジ色に染まる。

昔の人は、身の回りの植物を本当に上手に使っていたんだなと感心するよね。

さらに、漢方薬としても使われることがあるらしい。

「山梔子(さんしし)」と呼ばれて、熱を冷ましたり、炎症を抑えたりする効果があると言われているけど、これは専門的な知識が必要だから、素人が安易に使うのは避けた方がいいだろうね。

でも、あの可愛い実が、こんなにも色々な形で私たちの生活に役立っているというのは、なんだかロマンチックじゃないか。

クチナシの実の時期 | 主な活用法 | 具体的な例 |

|---|---|---|

秋(10月頃)〜冬 | 食品の着色 | 栗きんとん、たくあん、和菓子 |

秋(10月頃)〜冬 | 布の染色 | 布製品の染色 |

秋(10月頃)〜冬 | 漢方薬(山梔子) | 生薬として利用(専門知識が必要) |

クチナシの時期に関するよくある質問

クチナシの時期に関するよくある質問

梅雨の時期に花が咲かないのはなぜ?

「うちのクチナシ、梅雨なのに花が咲かないんだけど、どうして?」って、よく聞かれる質問の一つなんだ。

クチナシ 時期といえば、あの白い花なのに、咲かないとがっかりするよね。

これにはいくつか理由が考えられるんだけど、一番多いのが、さっき話した「剪定の時期」の間違い。

秋や冬に強く剪定しすぎると、来年の花芽を切り落としちゃうんだ。

あとは、日照不足も大きな原因になる。

クチナシは日当たりが良い場所が好きで、光合成をしっかりしないと花芽が作られにくいんだ。

肥料のあげすぎや、逆に全くあげないのも問題。

特に窒素分が多い肥料ばかりあげていると、葉っぱばかり茂って花付きが悪くなることがある。

「クチナシの時期に関するよくある質問」で、花が咲かない悩みは尽きないけど、まずは剪定と日当たりを見直してみてほしい。

もしかしたら、鉢植えなら置き場所を変えるだけで解決するかもしれない。

黄色くなった葉っぱはどうすればいい?

クチナシの葉っぱが黄色くなる、これも「クチナシの時期に関するよくある質問」の定番だね。

葉っぱが黄色くなる原因はいくつかある。

一つは、根腐れ。

水をやりすぎたり、鉢の排水性が悪かったりすると、根っこが傷んで葉っぱが黄色くなるんだ。

特に梅雨のクチナシ 時期は湿度が高いから注意が必要だよ。

もう一つは、鉄分不足。

クチナシは酸性土壌を好む植物なんだけど、日本の水道水はアルカリ性のことが多いから、長い間育てていると土壌がアルカリ性に傾いて、鉄分が吸収しにくくなることがあるんだ。

葉脈を残して葉っぱ全体が黄色くなる「葉脈間黄化」が見られたら、鉄分不足のサインかもしれない。

この場合は、クチナシ用の肥料や、酸度調整材を使ってみるのがいいだろう。

あとは、ハダニなどの病害虫の被害でも葉っぱが黄色くなることがあるから、定期的に葉の裏などをチェックするのも大切だね。

- 葉が黄色くなる主な原因:根腐れ(水のやりすぎ)、鉄分不足(土壌のアルカリ化)、病害虫

- 根腐れ対策:水やり頻度を見直す、排水性の良い土を使う

- 鉄分不足対策:クチナシ用肥料、酸度調整材の使用

- 病害虫対策:定期的な観察、早期発見・対処

クチナシと歩む一年:時期を知れば、その魅力は深まる

クチナシのあの香りに誘われて始まったこの記事も、そろそろお開きの時間です。私たちはクチナシの「時期」を追いかけ、あの眩しい白花が咲く頃だけでなく、その後の剪定、実りの秋まで、一年を通してクチナシが私たちに見せる様々な顔を見てきました。時期に合わせた適切な手入れは、クチナシをただ枯らさないためではなく、その美しさを最大限に引き出し、次のシーズンへのエネルギーを蓄えさせるための投資のようなものです。少し手間がかかるように感じるかもしれませんが、時期を意識して手をかけたクチナシが、見事な花を咲かせたり、鮮やかな実をつけたりするのを見れば、きっとその苦労も吹き飛ぶはずです。あなたの庭やベランダのクチナシが、これからもずっと、季節ごとに私たちに喜びを与えてくれることを願っています。