Table of Contents

種まきや植え付けの前に、苗床をしっかりと整えることが大切です。苗床の土づくりや肥料の与え方を適切に行うことで、健全な苗を育てることができます。ここでは、苗床の土づくり、肥料の種類と与え方、肥料焼けや連作障害を防ぐ方法についてご紹介します。

育苗で失敗しない!苗床の土づくりと肥料の与え方

苗床の土づくり

土壌の性質を知る

苗床の土づくりで重要なのは、土壌の性質を知ることです。土壌は、砂、シルト、粘土の3つの粒子の大きさで構成されています。砂は粒子が大きく、水はけと通気性がよいですが、保水性は低いです。シルトは粒子が中くらいで、水はけと通気性、保水性のバランスがとれています。粘土は粒子が小さく、水はけと通気性が悪く、保水性が高いです。

苗床に適した土壌は、水はけと通気性がよく、保水性もある土壌です。砂質土は水はけと通気性がよいですが、保水性が低いため、保水性を高めるために有機物を加える必要があります。粘土質土は水はけと通気性が悪く、保水性が高いので、水はけと通気性をよくするために砂を加える必要があります。

土壌の種類 | 粒子の大きさ | 水はけ | 通気性 | 保水性 |

|---|---|---|---|---|

砂質土 | 大きい | よい | よい | 悪い |

シルト質土 | 中くらい | 普通 | 普通 | 普通 |

粘土質土 | 小さい | 悪い | 悪い | よい |

土壌の改良

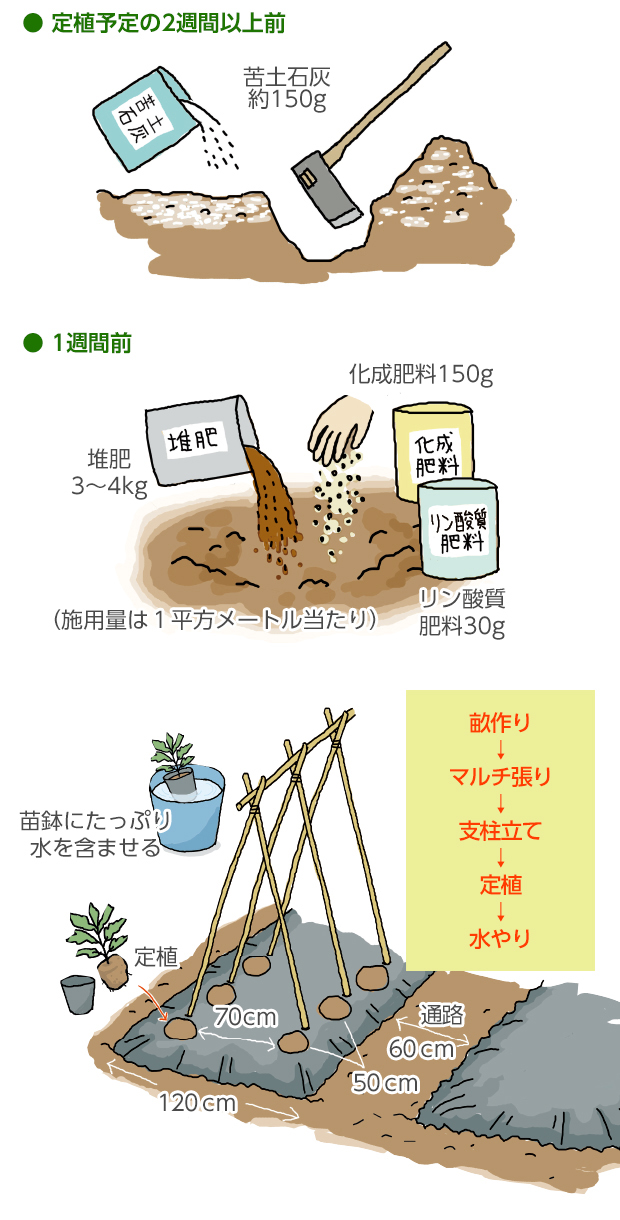

土壌の性質を把握したら、必要に応じて土壌を改良します。水はけと通気性が悪い土壌には、パーライトやバーミキュライトなどの排水性のよい材料を加えます。保水性の低い土壌には、腐葉土や堆肥などの保水性のよい材料を加えます。また、土壌の酸度を調整することも重要です。ほとんどの植物は弱酸性の土壌を好みます。土壌が酸性すぎる場合は、石灰を、アルカリ性すぎる場合は硫黄を加えて酸度を調整します。

- 水はけと通気性を改善する材料:パーライト、バーミキュライト、軽石

- 保水性を改善する材料:腐葉土、堆肥、ピートモス

- 酸度を調整する材料:石灰(酸度を下げる)、硫黄(酸度を上げる)

土壌の消毒

土壌を改良したら、土壌を消毒します。土壌消毒には、熱消毒、薬剤消毒、天日消毒などがあります。熱消毒は、土壌を高温で加熱して病原菌や雑草の種を殺す方法です。薬剤消毒は、土壌に消毒剤を混ぜ込んで病原菌や雑草の種を殺す方法です。天日消毒は、土壌を天日干しにして病原菌や雑草の種を殺す方法です。

土壌消毒を行うことで、病害虫の発生を防ぎ、苗の健全な生育を促すことができます。

苗床の土づくり

肥料の種類と与え方

苗床に与える肥料には、チッソ、リン酸、カリウムがバランスよく配合された配合肥料と、単肥があります。配合肥料は、チッソ、リン酸、カリウムの配合比が記載されているので、簡単にバランスよく施肥できます。単肥は、チッソ、リン酸、カリウムのいずれかのみを含んでいるので、土壌の状況や植物の生育状況に合わせて施肥します。

肥料の種類 | チッソ:リン酸:カリウムの配合比 | 特徴 |

|---|---|---|

配合肥料 | 記載されている配合比によって異なる | チッソ、リン酸、カリウムがバランスよく配合されている |

単肥 | チッソ、リン酸、カリウムのいずれかのみを含む | 土壌の状況や植物の生育状況に合わせて施肥できる |

肥料の与え方は、苗の生育状況や土壌の状況によって異なります。一般的には、苗が小さいうちは薄めの肥料を少量与え、苗が大きくなるにつれて肥料の濃度や量を増やしていきます。また、土壌の肥沃度が高い場合は肥料の量を減らし、逆に痩せている場合は肥料の量を増やします。

- 苗が小さいうちは薄めの肥料を少量与える

- 苗が大きくなるにつれて肥料の濃度や量を増やす

- 土壌の肥沃度が高い場合は肥料の量を減らす

- 土壌が痩せている場合は肥料の量を増やす

肥料の種類と与え方

肥料焼けを防ぐ

肥料焼けとは

肥料焼けとは、肥料を過剰に与えることで植物の根や葉が傷つき、生育不良を起こす現象です。肥料焼けを起こすと、葉が変色したり、枯れたり、根が傷んで養分を吸収できなくなったりします。

肥料焼けを防ぐ方法

肥料焼けを防ぐには、適切な量の肥料を適切な時期に与えることが大切です。また、土壌の状況や植物の生育状況に応じて肥料の種類や与え方を変えることも重要です。

肥料の種類 | 特徴 |

|---|---|

配合肥料 | チッソ、リン酸、カリウムがバランスよく配合されている |

単肥 | チッソ、リン酸、カリウムのいずれかのみを含んでいる |

- 苗が小さいうちは薄めの肥料を少量与える

- 苗が大きくなるにつれて肥料の濃度や量を増やす

肥料焼けの症状

肥料焼けの症状としては、葉の変色、枯れ、根の傷みなどが挙げられます。葉が変色したり、枯れたりした場合は、肥料焼けの可能性があります。また、根が傷んでいる場合は、養分を吸収できなくなり、生育不良を起こします。

肥料焼けを防ぐ

連作障害を防ぐ

連作障害とは

連作障害とは、同じ作物を同じ場所で連続して栽培すると、生育不良や病害虫の発生が多くなる現象です。連作障害は、土壌中の病原菌や害虫が増加したり、土壌の養分バランスが崩れたりすることが原因で起こります。

連作障害を防ぐ方法

連作障害を防ぐには、同じ作物を同じ場所で連続して栽培しないことが大切です。また、輪作や混植を行うことで、連作障害を防ぐことができます。

方法 | 特徴 |

|---|---|

輪作 | 同じ科の作物を連続して栽培しない |

混植 | 異なる科の作物を一緒に栽培する |

- アブラナ科の野菜(キャベツ、ブロッコリー、大根など)

- ナス科の野菜(ナス、トマト、ピーマンなど)

- ウリ科の野菜(キュウリ、カボチャ、スイカなど)

連作障害を防ぐ

まとめ

苗床の土づくりと肥料の与え方を適切に行うことで、健全な苗を育てることができます。苗床の土は、水はけと通気性がよく、保水性のある土を使用しましょう。肥料は、チッソ、リン酸、カリウムがバランスよく配合されたものを選び、適量を適切な時期に与えましょう。また、肥料焼けや連作障害を防ぐことも大切です。これらのポイントを押さえて、元気な苗を育てましょう。